Minister No More!

And I shall wear the creditors’ loathing with pride.

The referendum of 5th July will stay in history as a unique moment when a small European nation rose up against debt-bondage.

View original post 219 altre parole

And I shall wear the creditors’ loathing with pride.

The referendum of 5th July will stay in history as a unique moment when a small European nation rose up against debt-bondage.

View original post 219 altre parole

Se si pensa a quale sia il carattere nazionale più stabile dell’ultimo secolo e mezzo italiano, ci si trova di fronte all’abituale assurdità del nostro paese, al suo innato paradosso, all’antitesi che informa fin dalle radici la nostra identità culturale: tendenza “fissa”, “stabile” è proprio il fenomeno – quello migratorio – che tende a scardinare nella vita degli individui ogni costruzione all’apparenza solida, è ciò che incrina rapporti, sfasa equilibri esistenziali, spezza narrazioni lineari.

Questa continuità della discontinuità è alla base di due romanzi da poco pubblicati e che portano la firma dello stesso autore, Daniele Comberiati, che di migrazione si è interessato da un punto di vista non solo accademico, centrando la maggior parte delle sue ricerche sul postcoloniale italiano, ma anche biografico, avendo vissuto in prima persona l’esperienza della migrazione, in Belgio prima e in Francia adesso, a Montpellier, dove insegna letteratura italiana all’Université Paul Valery.

La fuga, che compare sia nel titolo dell’ultimo romanzo Vie di fuga (Besa editrice, 140 pp., 14€) sia nel sottotitolo de La caduta dei gravi. Roma, gli anni novanta, la fuga (Nerosubianco, 72 pp., 10€), è l’elemento che tiene uniti i due romanzi, la lente attraverso cui leggere le storie qui narrate; storie molto diverse da tutti i punti di vista, linguistici, strutturali, spaziali, cronologici, ma che al loro interno contengono personaggi animati da una forte tensione verso l’esterno, non solo delle pagine del libro (i personaggi de La caduta dei gravi sono materici, reali, concreti), ma oltre i confini nazionali, disegnando traiettorie di “fuoriusciti” esistenziali nonché geografici.

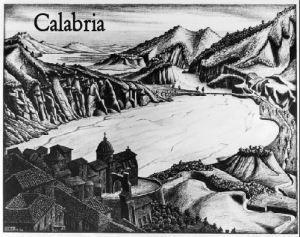

Il primo romanzo tratteggia una Roma abitata da personaggi che definire minori o antieroici è troppo, del tutto privi della forza necessaria per imporsi al corso della storia, e che hanno come uniche possibilità la resa o la fuga, che poi non sono scelte veramente alternative. Il secondo romanzo, che presenta una maggiore sedimentazione linguistica e una più articolata struttura narrativa, è l’osservazione di una piccola comunità calabrese – Petilia Policastro – da parte di un giovane precario, inviato lì dalla multinazionale per la quale lavora, azienda americana leader nel settore dei necrologi, per scrivere un doppio epitaffio funebre; per compiere la sua missione deve prima di tutto risolvere un intricato mistero fatto di emigranti di ritorno, storie di briganti e omosessuali meridionali degli anni Sessanta, sospesi tra due “boom”, quello economico e quello terroristico.

La premessa nei due romanzi è molto simile: sono storie inesistenti, dici, inventate. Eppure parlano di situazioni reali, talvolta storiche. Quale motivo c’è, allora, dietro queste due premesse?

In effetti i due testi, pur molto diversi, partono da una voluta deformazione di dati reali. È proprio su questo campo che ho voluto giocare, creando uno spazio intermedio fra la ricostruzione storica (o la descrizione di una storia recente, nel caso di La caduta dei gravi) e la rappresentazione puramente di finzione. Volevo che il lettore si ritrovasse attraverso una serie di elementi reali o almeno verosimili (ma non tutti veri, come non sono veri i ricordi deformati della Roma degli anni Novanta e la storia della comunità ebraica in Calabria, che invece è partita nel 1492) e entrasse negli eventi narrati. Certo, poi le strade per farlo sono state diversissime: in La caduta dei gravi, che è soprattutto un libro sulla memoria della Roma di quindici-venti anni fa, la questione riguarda soprattutto la deformazione dei ricordi. In tal senso mi sono serviti molto, oltre alla mia memoria personale, i lavori di interviste che ho fatto negli anni per articoli e reportage. Mi rendevo conto di come i ricordi fossero sempre modificati, e legati più che altro alla memoria corporale, un elemento decisivo che invece il più delle volte viene sottovalutato. Ne avevo parlato (era il 2006) anche con Luciana Capretti, che aveva pubblicato il romanzo Ghibli, sul ritorno nel 1970 degli italiani dalla Libia e aveva effettuato a monte una serie di interviste ai reduci. Nonostante la situazione tragica e ambigua (molte di quelle persone tornavano in Italia abbandonando tutto, lavoro e possedimenti, ma al tempo stesso erano là perché discendenti diretti di una storia coloniale violenta e ingiusta), i loro ricordi sono legati a doppio filo a quelli del loro corpo: le danze, le ragazze, i vent’anni, il profumo del mare. Tutto il resto (la situazione di classe privilegiata, la storia politica, Gheddafi e il petrolio) rimaneva sullo sfondo. Così ho cercato di fare io: che cosa succedeva al mio corpo mentre attraversavo quel quartiere di Roma negli anni Novanta? Che sensazioni provavo, quali percezioni avevo? Quanto sono cambiate con le mie riflessioni di oggi? Già prendere le sensazioni corporali come elemento principale trovo che sia un principio di finzione nel testo.

In Vie di fuga ovviamente il discorso è diverso. Lì mi sono appoggiato su dati storici, su saggi, fonti orali e visive, per ricostruire un paese, Petilia Policastro, che fosse al tempo stesso molto preciso e totalmente inventato. Anche le distanze fra i vari quartieri (la Giudecca, l’Ariceddra, il nuovo quartiere degli immigrati, Foresta che è la parte esterna quasi in campagna) sono assolutamente irreali, ma sono reali alcuni descrizioni. Inoltre ho avuto la fortuna, per il capitolo sulla rivolta di Reggio, di avere a disposizione alcune fonti di Luigi Ambrosi, che per Rubbettino ha pubblicato un bellissimo saggio sulla rivolta e che mi ha consentito di usare le sue interviste a patto di non rendere riconoscibili i veri protagonisti. Questo mi ha dato un grande aiuto, perché ho avuto a disposizione immediatamente la lingua e il registro dei ricordi (e anche in quel caso, tra l’altro, per la maggior parte delle persone la rivolta di Reggio rappresenta il passaggio dalla giovinezza all’età adulta).

Volponi inizia il suo penultimo romanzo, Le mosche del capitale (1989), ambientato tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, con una lunga descrizione della città di Torino immersa nel sonno, un sonno fisico ma soprattutto simbolico. Tu invece ci parli ne La caduta dei gravi (2014) degli anni Novanta e cominci con una descrizione di Roma immersa in un regime di finzione. Oggi in che regime siamo? Del sonno, della finzione o altro?

Questo discorso di Roma come città addormentata, immobile e anche assolutamente autosufficiente (ma in senso per me negativo, come simbolo di una chiusura e anche di un certo orgoglio inutile) è uno dei problemi che mi sono posto scrivendo il libro. Mi spiego. Era un’immagine che senza dubbio avevo della città, una città che ancora considero “mia”, per quanto senso possa avere il possessivo, perché è la città dove sono nato, cresciuto e con la quale più di altre ho una relazione di amore-odio. Però mi sorgeva il dubbio che non facessi altro che ripercorrere uno stereotipo. Seriamente: può davvero rimanere immobile una città di diversi milioni di abitanti? Ci sono partenze, arrivi, nascite, morti, possibile che tutto questo non incida nell’atmosfera cittadina? È vero però, e non posso negarlo, che a Roma mi sentivo in una sorta di bambagia, non so se a causa della città o semplicemente perché, individualmente, avevo bisogno di vedere altri luoghi (c’entra anche il mio carattere perennemente insoddisfatto, che non ha nulla a che vedere con Roma ovviamente). Sentendo oggi gli amici che sono a Roma mi rendo conto di come anche loro si lamentino di questo stato che tu chiami “di sonno”, e al tempo stesso di come questo sonno sia irreale, perché poi mi raccontano alcune cose che mi fanno capire che la città stia cambiando o sia già cambiata.

Seguendo questo discorso mi sono posto il problema della rappresentazione di Roma. Dal momento in cui accetto di dare una visione deformata della città prendo in considerazione la mia percezione di Roma e come la rappresento. Ed è proprio questo il motivo per cui ho scelto gli anni Novanta: mi sono sembrati sintomatici dell’inizio di un cambiamento (nella comunicazione, nella vita sociale, nel rapporto con la cultura) che allora era solo embrionale, ma che poi è stato evidente nei Duemila e soprattutto oggi. Mi sono sembrati anche meno raccontati (o raccontati male) rispetto ad altri periodi. Non c’è solo, in Italia, l’ascesa di Berlusconi, il ruolo delle televisioni, la crisi politica e via dicendo. C’è anche un rapporto con la tecnologia che improvvisamente si modifica, l’individuo inizia a diventare, senza saperlo e con atteggiamenti che oggi suscitano quasi tenerezza, una sorta di homo tecnologicus, attraversando una porta che modificherà per sempre i rapporti sociali. Ad un certo punto descrivo una scena banale eppure oggi impossibile: un telefono fisso che suona in una casa e una persona che risponde. Dietro questa immagine c’è: la persona che telefona per invitare una donna a cena, dunque la sua paura, il timore di disturbare, di ricevere un rifiuto, di essere considerato invadente o peggio ancora di non essere nemmeno ricordato (l’altro che non ci pensa: la nostra paura più grande); la persona che risponde senza sapere chi è, mettendo nel gesto una serie di emozioni (speranza, gioia, fastidio) legate alla sua situazione attuale; la casualità del tutto: la persona che risponde potrebbe arrivare troppo tardi al telefono e quella che telefona non richiamare più, dunque un incontro possibile viene cancellato sul nascere. Ecco, credo che questa fase del “sonno” sia anche dovuta ad un inizio di un momento di cambiamento non ancora percepito del tutto.

Ad un certo punto, parlando di Roma, dici che è la città del “non più, non ancora, non adesso” il che è molto vero, ma credi che sia una caratterista recente o piuttosto congenita? Molto spesso nella Caduta dei gravi torna la metafora del tunnel, del tube, che sono gli anni Novanta a Roma, che contiene materiale umano eterogeneo, come Marco e Pino. Ma poi questo tunnel sbuca da qualche parte o continua senza fine?

In realtà questo “non più, non ancora, non adesso” è riferito sia a Roma che al quartiere dell’Appio Tuscolano, che mi sembrava perfettamente situato tra centro e periferia al tempo (ora la situazione è cambiata), non riuscendo a trovare un’identità propria fra i due elementi. C’era anche secondo me una questione generazionale: penso che i nati a cavallo fra gli anni Settanta e gli Ottanta siano l’ultima generazione cresciuta, in alcune famiglie, con ideali e punti fermi provenienti dagli anni Settanta. Non che dopo questi ideali non ci fossero, nelle famiglie, ma non avevano più appiglio nel reale, secondo me. Poiché come dicevo prima gli anni Novanta erano la fase embrionale del nostro presente, ho trovato che l’adolescenza a Roma (e per mise-en-abyme nel quartiere di San Giovanni) in quel periodo fosse interessante proprio perché all’incrocio di una cultura nata negli anni Settanta e oggi non più riproponibile e un nuovo modo di vedere il mondo ancora non maturato ma già visibile in filigrana. Perciò ho usato spesso l’elemento del tunnel, che potrebbe rappresentare anche un “grande sonno” dal quale ci siamo svegliati già nel Duemila, rendendoci conto che abbiamo dormito vent’anni (diciamo che il sonno forse è cominciato negli anni Ottanta) e che abbiamo cancellato dalla memoria una serie di elementi precedenti. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, il tunnel alla fine sbuca da qualche parte. Ma ancora devo capire dove, e da lontano non è facile…

La voce che hai dato ai romanzi è molto diversa. Nel primo testo, la rievocazione ironica, grottesca linguisticamente, dell’adolescenza, Marco Masini e la Banda Bassotti come termini di un’oscillazione esistenziale tipica negli anni ’90, rendono il testo talvolta molto divertente. In Vie di fuga la voce narrante è meno tagliente, più posata, si registra una maggiore distanza tra il narratore e il narrato. È la materia che informa la voce narrante o ciò è dovuto a una diversa gestazione dei testi?

Credo che siano entrambe le cose. La caduta dei gravi è un libro scritto quasi di getto, con meno attenzione alla struttura globale e allo stile, dove però la voce narrante/protagonista è un adolescente (dai tredici ai vent’anni più o meno, con puntate ai ventotto…), dunque mi sembrava logico impiegare un linguaggio fatto di riferimenti diversi, con quella velocità e eterogeneità tipica di quella fase di crescita, dove da una settimana all’altra si è fan di Masini, poi dei Queen, poi dei Crass e si cambiano con la stessa velocità vestiti, libri che si leggono e amici. In Vie di fuga, invece, che è legato anche al mio vissuto (o meglio: al vissuto della mia famiglia paterna) in Calabria, avevo bisogno di uno sguardo esterno (anche per la stessa struttura del romanzo) che vedesse le cose da “straniero” o “forestiero” e che quindi potesse permettersi di ironizzare e addirittura di non capire. Se c’è ironia, in Vie di fuga, è data dal contrasto fra i locali e il forestiero, contrasto che mi permette anche di giocare con gli stereotipi, falsarli, rovesciarli, anche enfatizzarli quando serve.

Uno dei personaggi più belli del testo è Pino/Beatrice, simbolo della libertà corporale e mentale. Un personaggio di frontiera, che nasce e si sviluppa su opposti (uomo/donna; legale/illegale/; onesto/disonesto; madre/padre). Pino/Beatrice è anche il personaggio che nonostante tutte le sue contraddizioni vive senza conflitti, in modo pacifico, riesce a cavalcare i contrasti molto meglio di personaggi che presentano vite meno complesse, meno turbolente. Cosa rappresenta per te questo personaggio? C’è un rapporto particolare che ti lega a lui?

Pino/Beatrice per me è stato prima di tutto un turbamento visivo. Al di là di tutto quello che ho ricevuto a livello educativo (rispettare tutti, accettare le diversità, capire che chiunque ha il diritto di vivere come meglio crede), quando a diciassette anni ho capito che il meccanico davanti casa (un uomo non bello, piuttosto volgare, viscido con le donne e con dei grandi baffi unti che lo facevano sembrare un incrocio fra Supermario Bros e Roberto Da Crema, il famoso venditore televisivo degli anni Ottanta e Novanta) stava diventando una donna ho avuto una forte sensazione di fastidio. Mi sono chiesto, in seguito: perché? Perché mi disturbava tanto il suo cambiamento? Quando qualcuno mette in discussione i nostri punti fermi (siano anche semplicemente “visivi” e non affettivi, visto che non avevamo un particolare rapporto) tendiamo ad andare in crisi. In lui però c’è un’altra cosa che mi ha scombussolato: una volta che mi ero assuefatto al suo cambiamento (dunque il suo essere donna era diventato un altro punto fermo), ho capito che non voleva diventare donna del tutto. Voleva vivere il genere esclusivamente come lo percepiva, in maniera personale e difficile da incanalare nelle mie caselle. Così mi ha dato fastidio un’altra volta, anche perché ho capito che tutti i suoi lati negativi (disonesto, falso, anche in parte sfruttatore) non potevano cancellare la sua qualità più grande, almeno ai miei occhi: la capacità di vivere una parte di sé in modo totalmente libero e non convenzionale.

La Storia degli anni ’90 emerge dai muri, dalle saracinesche dei quartieri residenziali, mentre quella della Calabria da fonti orali e da storie minori, tramandate da fonti meno (o per niente) ufficiali. Senza scomodare il signor Benjamin, a cosa è dovuta questa scelta?

Questo si lega in parte a quanto dicevo in precedenza rispetto alle interviste, al ruolo delle voci minori e degli aspetti minori della storia. Poi certamente a livello intellettuale ci sono alcune suggestioni personali: la lettura di Portelli, che ha influito molto sul mio modo di vedere la storia; i romanzi e le autobiografie degli scrittori migranti che ho studiato per il dottorato e per la mia attività di ricerca, che mi hanno mostrato nuove maniere di raccontare i fatti (e anche l’ideologia insista nel raccontarli); una serie di storie familiari, in gran parte rinarratemi da mio padre (il ritmo delle storie orali nel romanzo è principalmente il suo) che non volevo andassero perdute in Vie di fuga; il mio interesse in generale per il folclore, dalle fiabe alle filastrocche, sono abbastanza onnivoro in questo campo.

Il “corpo della storia” e la “storia del corpo”. Attraverso i corpi ci parli di una generazione, quella nata all’inizio degli anni ’80 che non ha mai partecipato attivamente alla storia, a differenza di quelle che le precedono, che ha assunto la funzione di spettatore trascurabile, che s’ingozza di psicofarmaci e pop corn. Quale valore e quale accezione dai alla fuga? È la soluzione per la generazione intrappolata nel tube?

In realtà gioco sul paradosso, perché per quello che mi riguarda non è realmente possibile non partecipare alla storia. Però è anche vero, d’altra parte, che questo discorso della passività, della generazione di passaggio (del “non più non ancora” come dicevamo prima) è stato nella mia fase di crescita un leit-motiv. Sembrava che le rivoluzioni non fossero più possibili (e d’altra parte le descrivevano come tutte fallite e estremamente ingiuste e violente), che la politica a livello scolastico e universitario fosse solo uno scimmiottamento di quella “vera” dei decenni precedenti, che anche a livello culturale i grandi cambiamenti fossero già avvenuti. Studiavo cinema a Romatre, e mi ricordo benissimo che la gran parte dei docenti aveva l’aria quasi afflitta a lezione, come se stessimo ad una lezione di archeologia e non parlassimo di cose contemporanee: il cinema italiano al massimo arrivava agli anni Settanta, con qualche rimasuglio negli Ottanta e sporadici tentativi di ricreare il passato nei primi anni Novanta (e chi si occupava di questi autori generalmente dava l’impressione di studiare cose “meno” serie e importanti dei colleghi). È a questo che cercavo, forse anche con impotenza e isteria, di ribellarmi. Francamente non so se la fuga sia una soluzione, però poiché per diverso tempo ho vissuto male la mia partenza dall’Italia (mi sentivo come una persona che non avesse fatto tutto il possibile per rimanere – che poi non significa nulla -, una specie di “traditore” che aveva scelto una via più facile) ho cercato di dare anche un’accezione positiva al fatto di andarsene (certo non l’unica, me ne rendo conto), come se la fuga fosse anche un elemento di vitalità.

Definisci Matteo, il protagonista di Vie di fuga, uno “zombi al contrario”, perché vive nutrendosi della morte altrui; inventi anche un mestiere, quello del necrologo, un corso di studi in necrologia. Nutrirsi della morte degli altri, simbolicamente, in un’epoca di crisi è l’unica via praticabile?

L’idea mi era venuta da un romanzo di Margaret Atwood, L’ultimo degli uomini (Orix and Crake nella versione inglese), in cui la scrittrice immagina il futuro degli studi letterari e della scrittura, totalmente asservita alla pubblicità e ad un’ottica di utilità (se non di vero e proprio servilismo) nei confronti della vendita di merci. Così ho pensato che, in un contesto maggiormente “locale”, l’ultimo appiglio della scrittura potesse essere scrivere sui morti, che nella vulgata comune sono l’unica fonte di commercio sempre certa, perché qualsiasi cosa accada a livello economico si continuerà sempre a morire. Ho però tolto al protagonista, Matteo, la maggior parte delle velleità artistiche (ho lasciato un piccolo spazio al senso sociale del suo lavoro, ma anche questo elemento viene presto dimenticato in un presente fatto di precariato e piccole prepotenze assortite, subite e effettuate al tempo stesso perché la violenza del precariato diventa in fretta circolare). Dunque sì, se si porta all’estremo questa ironia macabra (perché tutto è ironia ovviamente) a quel punto l’unica sopravvivenza della scrittura diventa scrivere gli epitaffi, creando tra l’altro una scissione enorme fra il pubblico e l’oggetto narrato, visto che Matteo scrive sui morti ma solo per i vivi (in generale, avendo letto molti testi di e sui migranti, sono diventato allergico, o forse peggio, a chi vuole scrivere in nome di qualcun altro che secondo lui non ha voce, in tal senso vedevo questo paradosso).

Matteo e Davide (personaggio importante nella risoluzione del mistero calabrese) svolgono una funzione simile in modi diversi: entrambi raccolgono e mantengono viva la memoria collettiva, uno scrivendo epitaffi, l’altro ricordando, memorizzando e raccontando le storie di cui è depositario. Ed entrambi sono poveri, precari, insoddisfatti, ma rispettati dalla società. È così che vedi lo scrittore oggi?

Bisogna sempre considerare l’aspetto grottesco del testo, che pur sullo sfondo rimane presente, però è inevitabile che nel romanzo ci sia una riflessione sul ruolo dello scrittore. Mi è stata molto d’aiuto, in questo caso, un’intervista che avevo fatto anni fa alla scrittrice italo-somala Cristina Ali Farah che mi parlava del suo rapporto con la comunità somala e del suo modo di vedere il ruolo dello scrittore. Non voleva assolutamente essere la portavoce della comunità somala in Italia, però al tempo stesso si sentiva molto coinvolta quando scriveva, bene o male teneva al loro giudizio e lo prendeva in considerazione. In questo vedeva una differenza con il classico scrittore occidentale (se questa accezione ha oggi ancora un senso) che viveva il suo mestiere in maniera più individualistica. In un certo senso ho vissuto una cosa simile scrivendo Vie di fuga: per la prima volta mi sono chiesto come lo avrebbero letto mio padre e i miei parenti di Petilia, la mia famiglia e i miei cugini. E riflettendo su questo mi sono reso conto che sì, inevitabilmente oggi il ruolo dello scrittore (ma direi dell’intellettuale in genere) è cambiato, come ha uno spazio meno importante la cultura nella nostra società. Il precariato nel mondo intellettuale è davvero agghiacciante, credo sia un ambito nel quale dai quarant’anni in giù nessuno possa dire realmente di non aver mai lavorato gratuitamente, e questo, che oggi sembra “normale”, è un’aberrazione in un contesto capitalistico dove tutto si misura con la ricchezza che si produce.

Parli del “Boom economico” come di un “mito beffardo”, che segna l’inizio della vita tragica di uno dei protagonisti, omosessuale che si scontra con la cultura rurale calabrese. Il progresso è stato assunto solo sotto forma mercificata, non ha registrato nessun cambiamento sostanziale negli usi, nei costumi. Poi c’è un altro “Boom” in Vie di fuga, che è il rumore della dinamite degli attentanti calabresi (Strage di Gioia Tauro, 22 luglio 1970). Queste due esplosioni aprono e chiudono la storia e sembrano essere gli unici momenti vivi degli ultimi mille anni della regione. È così che vedi la storia calabrese?

Sì, la mia visione degli effetti del boom economico in quei luoghi in fondo non è diversa da quanto diceva Pasolini all’epoca e da quanto è stato ripetuto da tutta quella “letteratura del rifiuto” negli anni Sessanta e Settanta in Italia, che si interrogava sulle cause nefaste dell’entrata in regime del pieno capitalismo. Un progresso (se davvero di progresso si può parlare) che ha portato molti pochi benefici alla società meridionale. Visto che comunque un arricchimento c’è stato (la famiglia di una delle persone decedute nel romanzo, Ciccio ‘o puorco’, diviene ricca quasi per caso comprando senza saperlo una scrofa incinta di nove maialini al mercato), mi è sembrata oggettivamente un’occasione persa. Senza fare i nostalgici: cosa rimane oggi di quella cultura contadina? Alvaro diceva che la cultura contadina non può essere realmente soppressa, ma ritorna nelle forme più varie, seppur apparentemente schiacciata dal presente. Se si fa una passeggiata prima dell’alba in tanti paesi agricoli calabresi e non solo, e si osserva il ritorno prepotente del caporalato, non si può che dare ragione ad Alvaro.

La rivolta di Reggio invece la considero, forte anche della lettura di Ambrosi, una sorta di summa di alcune qualità e contraddizioni del sud. Una rivolta sicuramente generosa, ambigua (l’intervento della destra e di Ciccio Franco in tal senso è emblematico), estrema (quale città è stata di fatto occupata per tre mesi?), soprattutto “fuorviante”, perché è chiaro che il malessere delle persone che si rivoltavano era ben più profondo di una semplice storia di capoluoghi di provincia e affermazioni regionali, ma purtroppo è stata una forza che non è riuscita a trovare uno sbocco politico concreto.

In effetti nel libro sono i due elementi storici dominanti, ma non credo ci sia stato solo questo in Calabria nel Novecento. Accenno alla lotta per le terre, che di fatto dalla Calabria parte (anche lì con esiti nefasti, basti pensare a cosa è stata la riforma agraria), a una serie di tentativi di convivenza fra culture e religioni diverse che oggi sembrano impensabili o comunque comportano molte più difficoltà. Faccio accenni qua e là anche all’unità nazionale e al brigantaggio, riprendendo alcune delle recenti ipotesi sulla “colonizzazione del sud”, altro momento topico della Calabria moderna.

Le storie dei migranti sono molto presenti nel libro, nonché in Calabria, e soprattutto le tragedie dell’emigrazione italiana nel mondo. Lo chiami “Fattore M”, quello che colpisce Antrea protagonista del libro, sigla che indica le stragi di Monongah, Marcinelle e Mattmark. Antrea le ha attraversate in maniera diretta o indiretta, riuscendo a uscirne sempre indenne. Quando torna in Calabria (uno dei vari casi di migranti di ritorno) trova una comunità fredda nell’accoglienza, che immediatamente lo taccia di “iettatore”, aumentando le difficoltà di reintegro. Perché hai creato questo personaggio che ritorna? Cosa della migrazione ti attira di più? In che modo l’hai percepita in Calabria?

Sì, la questione del ritorno mi interessa particolarmente, soprattutto quando si tratta di un ritorno, diciamo così, “atipico”, senza i fasti e la retorica dell’arricchimento e che comporta anche una serie di reazioni meno indagate come la sconfitta, il rancore, il senso di colpa e quasi la vergogna. In generale ho cercato di mettere in relazione la partenza del singolo con il suo rapporto con la comunità di appartenenza, che poi è uno dei nodi cruciali dell’emigrazione, che è un percorso individuale con una serie di “ganci” collettivi, nel paese di provenienza come in quello di arrivo. Come viene percepito chi parte? Quali aspettative collettive si porta dietro, come riesce a gestire queste aspettative? Al di là del lato meramente economico (anche oggi molte migrazioni sono frutto di un “progetto” familiare, nel quale parte della famiglia investe, dunque l’emigrante non può fallire, con tutto il carico di tensione che ciò può comportare), c’è anche un aspetto psicologico che emerge. Come fa l’emigrante a giustificare la propria sconfitta? Come fa a parlare di scelta quando è visto esclusivamente come quello che non ce l’ha fatta?

In tal senso la figura di Antrea era perfetta, perché ha attraversato indenne le tre grandi tragedie dell’emigrazione italiane del Novecento, curiosamente tutte accomunate dal fatto di essere successe in luoghi che iniziavano per “m” (Monongah, Marcinelle, Mattmark) e diversamente ricordate oggi in Italia. Certo, c’è Marcinelle su cui si è fatta una retorica abbastanza vergognosa secondo me (e basta farsi un giro oggi a Charleroi per comprendere come gli effetti della miniera siano ancora ben saldi e presenti nella depressione economica locale), le altre invece sono state del tutto dimenticate. È come se Antrea, senza alcuna coscienza politica ma per il solo fatto di essere lì, di essere tornato, di non avercela fatta, immettesse nella popolazione di Petilia un tarlo fastidioso, che la allontana dall’euforia improvvisa del boom e dell’arricchimento facile con le rimesse degli emigranti. Una sorta di coscienza insomma, come tale immediatamente isolata da un paese che viveva la sua fase edonista.

Vie di fuga ha la struttura del giallo, dove però ad essere ricercato non è l’assassino, ma il senso della contemporaneità, il senso del lavoro del protagonista, il senso dell’emigrazione, dell’immigrazione, dell’incidenza che la modernità ha avuto nella Calabria profonda. Pensi che “giallo” sia la definizione adeguata?

Non so se si può parlare di un giallo classico, probabilmente i cultori del genere (se ancora oggi hanno senso i fautori dei generi letterari ‘puri’, che non esistono più e ad una lettura attenta praticamente non sono mai esistiti) si arrabbierebbero, e forse anche a ragione. Però è vero che utilizzo la risoluzione dell’enigma, quindi in fin dei conti la matrice del giallo, al tempo stesso come pretesto e filo conduttore, e non è un caso che il primo agente che ha cercato di far pubblicare il romanzo fosse un agente di scrittori di gialli, anche abbastanza classici tra l’altro. Come dici tu non c’è nessun colpevole né assassino da cercare, ed è proprio questa ricerca “debole” che mi serviva in primo luogo da pretesto per far emergere le diverse storie calabresi e di emigrazione che si incrociano, e in secondo luogo per tenere il lettore legato ad una struttura precisa, in modo che tutte queste storie poi confluissero in un quadro coerente. La ricerca del protagonista, Matteo, è molto poco lineare (sia geograficamente, con il suo camminare incessante per il paese, sia cronologicamente, perché si imbatte in storie che mescolano passato e presente) proprio perché ha come obiettivo non tanto la risoluzione, di fatto impossibile o paradossalmente poco importante, quanto la conoscenza, se non proprio la comprensione del contesto. In questo senso ha la libertà di spaziare, di andare come e dove meglio crede, perché il percorso della conoscenza è sempre accidentato.

Segnalo la bella intervista a Giulio Mozzi fatta da Giovanni Turi!

Giulio Mozzi è uno dei più stimati consulenti editoriali italiani, curatore del blog Vibrisse, autore di diverse raccolte di racconti e docente in corsi di scrittura. Qui di seguito un’intervista a tutto campo.

Giulio Mozzi è uno dei più stimati consulenti editoriali italiani, curatore del blog Vibrisse, autore di diverse raccolte di racconti e docente in corsi di scrittura. Qui di seguito un’intervista a tutto campo.

Hai collaborato con la casa editrice Theoria, sei stato consulente per la narrativa italiana di Sironi ed Einaudi Stile Libero, adesso lo sei di Marsilio e Laurana. È stata una scelta quella di essere sempre un collaboratore esterno?

No. È andata così. Devo dire che, negli ultimi anni, per ragioni squisitamente familiari, il fatto di poter lavorare soprattutto a casa mi è molto conveniente. D’altra parte, nel comparto editoriale – e non solo, come noto – sono in corso furibondi processi di esternalizzazione. Quindi: neanche da pensarci.

Su Vibrisse spieghi le modalità con cui proporti dei dattiloscritti e da un post su Facebook risulta che tra il 22 gennaio e l’8 febbraio te ne sono arrivati…

View original post 788 altre parole

Ho da poco terminato la lettura di una raccolta di articoli di Giorgio Bocca su Napoli, che s’intitola Napoli siamo noi. Il saggio è pubblicato da Feltrinelli nella Serie bianca nel 2006 e già allora creò molte polemiche. Ho visto come Ermanno Rea e Raffaele La Capria, con toni un po’ diversi, si sono opposti alla lettura della città fatta da Bocca e, grossomodo, condivido la sostanza delle critiche mosse dagli autori napoletani.

Negli articoli, infatti, appare un certo antropologismo spicciolo, un tentativo di giustificazione mitologica dei problemi cittadini stucchevole, che va ad oscurare quanto di buono il saggio mostra, cioè la collezione dei problemi reali e atavici che attanagliano Napoli.

Scorrendo le pagine del testo ho avuto come l’impressione che Bocca volesse restituire al lettore un’immagine proporzionata della città, dedicando tanto spazio ai problemi quanto questi (pre-)occupassero la città. Chiudendo l’ultima pagina e tirando un rapido bilancio, appaiono due problemi principali: la camorra e la chiusura dell’Italsider di Bagnoli.

Questi due problemi, questi due flagelli che colpiscono Napoli, hanno una sintesi simbolicamente molto potente: il rogo di Città della Scienza.

Il progetto di Città della Scienza nasce nell’area dell’ex grande acciaieria e fin dall’inizio ha due obiettivi: la valorizzazione di una cultura tecnico/scientifica, risarcimento minimo per quanto -con grosse responsabilità- era stato sottratto alla città, e presidio contro la camorra su un territorio che fa gola a molti.

Giorgio Bocca non visse a lungo per vedere le fiamme avvolgere la Città della Scienza il 4 marzo 2013, ma ad un certo punto nel saggio, nell’articolo intitolato Vietato non toccare vengono espresse tutte le ragioni di quel incendio in modo lucidissimo, chiaro, incontrovertibile, profetico. Giorgio Bocca e il professor Silvestrini, da lui intervistato, ci dico con quasi dieci anni di anticipo come e perché la Città della Scienza verrà distrutta, chi saranno gli artefici di questa ennesima umiliazione per i napoletani.

Dice il professore: “L’idea è di promuovere il sapere scientifico come materia prima, come la via moderna al rilancio dell’economia. Ho trovato un motto per la mia iniziativa: ‘Vietato non toccare’. Vogliamo che i giovani che visitano la nostra città tocchino con mano, capiscano, ci conoscano. Abbiamo comprato la struttura industriale e ospitiamo le imprese nel periodo dell’incubazione. La camorra sta fuori Città della scienza, perché sta fuori dai territori presidiati e il nostro lo è. Dopo quattro anni d’incubazione le imprese devono andarsene, devono camminare sulle loro gambe. Ci occupiamo di progetti europei, nazionali, regionali, partecipiamo a bandi, alle gare. Noi osserviamo le regole e la camorra guadagna solo dove può violarle. Il segreto del nostro successo è questo: facciamo quello che la camorra non sa fare o che non le interessa, stiamo in una legalità che non consente degli utili giganteschi che vuole la delinquenza. Dicono che siamo piccoli, una goccia nel mare del degrado urbano. Noi pensiamo che il nostro sia un centro da cui pilotare la trasformazione di un pezzo di città. Abbiamo avuto settantamila visitatori a una nostra mostra. Di notte l’area di Bagnoli è in un buio pesto, ma sulla nostra città splendono le luci. Attualmente ospitiamo quaranta imprese con una media di dieci dipendenti ciascuna. […] I tecnocrati non hanno capito che chiudendo l’Italsider senza sostituirla veniva meno il riferimento della modernità, si faceva della camorra l’unica impresa, l’unica offerta di lavoro. Il vero grande progetto di questi tempi è la ristrutturazione ecologica della civiltà industriale. E per farla l’unica strada è potenziale il sapere scientifico cui ha accesso solo una minoranza”.

Il giorno in cui l’incendio divampò era lunedì, il giorno di chiusura.

Colesterolo letterario.

Pereira, redattore della terza pagina di un piccolo giornale di Lisbona, mangia soprattutto frittate: quelle che gli cucina la portiera e quelle che ordina al Cafè Orquídea dove passa molto del suo tempo. Questo lui vorrebbe dire al dottor Cardoso, il medico della clinica talassoterapica di Parede che lo interroga sulla sua alimentazione. «Ma provò vergogna e rispose diversamente. Alimentazione variata, disse, pesce, carne, verdura, sono abbastanza parco nel cibo e mi nutro in maniera razionale. E la sua pinguedine quando ha cominciato a manifestarsi?, chiese il dottor Cardoso.»

La sera, a cena, Cardoso gli suggerisce di prendere pesce arrosto o bollito ma Pereira insiste per la sogliola alla mugnaia con carote al burro. D’accordo, concede il dottore, le prendo anch’io. Ed è gustando la sogliola e poi una macedonia di frutta che Cardoso espone a Pereira la sua teoria della confederazione delle anime e dell’Io che non è uno…

View original post 232 altre parole

Dopo aver pubblicato le indicazioni degli editor, ecco le risposte dei critici letterari alla domanda su quale ritengono sia stato l’esordio italiano più interessante e quale la pubblicazione più significativa degli ultimi mesi.

Daniela Brogi, critico letterario

Per l’esordio indicherei Cartongesso, di Maino (Einaudi), Premio Calvino 2013. Per due motivi, sinteticamente parlando: perché Maino racconta una storia interessante da sperimentare attraverso la scrittura; perché costruisce un punto di vista e un dispositivo di selezione tematica e compositiva proprio attraverso il linguaggio, come in modi diversi accade anche in Stati di grazia, di Davide Orecchio (il Saggiatore). Questi due romanzi, cioè, lavorano sul linguaggio, lo trasformano in voce, per costruire, inventare, realtà, senza rimanere intrappolati nel manierismo (come mi pare accada a Roderick Duddle, di Mari, e in parte, e purtroppo perché è uno degli scrittori che più apprezzo, ne La gemella H, di Falco – entrambi…

View original post 2.092 altre parole

Oggi ho incontrato nelle pagine di Mario Desiati, in Vita precaria e amore eterno, un passaggio che mi ha fatto riflettere sugli attentati di Parigi dei giorni scorsi.

In seguito alla pubblicazione dell’ultimo articolo ho ricevuto la stessa critica da parte di più d’un lettore: perché i terroristi saremmo noi?

Attraverso la pagina di Desiati vorrei rispondere a questa domanda e cercare di porre la questione decisiva dopo la lunga e partecipata sfilata di domenica a Parigi (e in tante altre città): chi sono i terroristi? Da dove vengono? Perché uccidono in questo modo?

La mia risposta è che vengono da molto meno lontano di quello che sembra, che una piccola Siria abita nel nostro inferno quotidiano e che prima dell’addestramento militare forniamo ai terroristi la giusta dose di odio sociale di cui hanno bisogno per superare il limite e diventare irrecuperabili.

Quella qui fornita è una visione italiana, di un mondo del lavoro che naviga a vista e tra molte difficoltà, che genera sconforto, paura e violenza. Il mondo da cui provengono gli assassini di “Charlie” è anche peggiore di questo, ma la virata terroristica presente nel testo mi ha convinto a pubblicarlo qui e a metterlo in collegamento con i fatti dei giorni passati.

Desiati, Mario, Vita precaria e amore eterno, Mondadori, Milano, 2006, pp. 108-110:

Poldo ha il volto preoccupato. Sta sempre a fissarmi, vorrà dirmi qualcosa del tipo “Ho paura del piano di riordino aziendale” e cose stronze del genere. Metto la testa bassa, schiarisco la voce con un colpo di tosse liquido, mi infilo la cuffia e rispondo all’ennesimo respiro e tono sconosciuto della mia vita. In quel momento uno dei nostri capetti, in lessico tecnico “tutor”, irrompe con la sua cravatta coppiata in mezzo al trambusto delle telefonate «Non avete capito un cazzo di come si lavora in questo posto. Se volete continuare a lavorare qui dovete rispettare me.» Il solito pazzo mitomane che pensa di essere un uomo arrivato. «Rispettare me significa almeno arrivare puntuali al lavoro.» Si riferisce al quotidiano ritardo di cinque minuti: tipico di chi non ha mai preso un mezzo pubblico a Roma. «Non so se qualcuno di voi avrà mai il rinnovo di contratti, qui.» Crepa.

A quel punto Poldo piagnucola: «Martin, se non lavoro qui dove vado?».

Faccio finta di compatirlo, mi indigno dicendo che un tempo si stava meglio e tutte quelle frasi di consolazione. «Martin, ti giuro che se i fanno saltare, io, io… non so.»

«La precarietà genera violenza.»

«Hai ragione Martin, mi farei saltare in aria.»

A quel punto negli occhi di Poldo passa un lampo diabolico che mette paura pure a me.

C’è in Italia questa psicosi che qualche arabo se ne vada in giro con una bella chialta di tritolo su per il culo e si faccia sbudellare in nome di Allah, Osama Bin Laden e compagnia turbante. Nessuno sospetta che lo stesso desiderio di questi arabi scoppianti sia molto vicino all’odio di Poldo e del sottoscritto. Tutti stanno attenti con gli occhi ben spalancati quando uno di questi tipi con la barba lunga mette piede dentro la metro. Ma nessuno sa che Poldo e io, senza soldi e inseguiti dai creditori, le bollette non pagate, i supermercati svaligiati, ci immoleremo contro i nostri nemici.

Immaginavo il mio call center che fumava come un bel pollo allo spiedo con le strisce di vapore che salivano verso il cielo e verso la consunzione. Odio quei bastardi che si permettono una parabola satellitare, odio quei bastardi che vanno a mangiare dentro i ristoranti quando io non so cosa mettermi dentro la pancia, odio quei bastardi che hanno l’auto grigio metallizzato e l’autista e possono leggere il giornale comodi cercando la frequenza radio che più gli aggrada dentro il traffico. Odio le vostre facce cortesi e servili con chi ha più grana di voi, arroganti e insofferenti con chi non avrà mai la vostra grana. Odio le pubblicità di auto, mutui per le case, fondi per investimento, condizionatori, ADSL e accessori che non potrò ai avere. Odio quei bastardi che acquistano potere e lusso perché licenziano la gente. Odio quella melma marcia che scrive i contratti capestro, che non paga stipendi decenti e neanche una tassa. Ti odio tutor dalla cravatta scoppiata ritto con il petto impallato, preparati alla fine. Ti voglio vedere crepare nel dolore.

Salta in aria agenzia telefonica strillano le news. …con dentro tutti i suoi capetti, aggiungerei io con mio magno gaudio ed esultanza.

Presentarmi con una cintura imbottita di tritolo, salutare tutti con un sorriso il possibile tranquillo, strafatto di serotonina con le labbra che mi tremano, il grappolo delle frasi si circostanza, «Buon giorno, come sta?, si riguardi…», la fronte aggrottata e sudata, leggermente febbricitante, il capo del personale con cravatta hawaiana mi saluta con sufficienza (“fottiti, tra un po’ ci divertiamo” penso), il vigilante (milleduecento euro mensili) che mi chiede ogni santo giorno il documento d’identità, i colleghi che stavano parlando or ora di me e della mia ossessione per Toni, il divieto assoluto di leggere sul posto di lavoro il “Messaggero” e la sua cronaca sportiva, l’ennesimo rimprovero, l’ennesimo insulto, l’ennesimo contratto mai rinnovato, l’ennesimo pomeriggio di libertà forzata, senza grana e senza speranza.

La notte prima di farsi saltare in aria un arabo scoppiante beve vino, mangia pollame, pane di segale e fortissimo couscous con cipolle e sedano. Nel regno dei cieli troverà settantasette odalische che lo attendono e lo premieranno. In nome di Dio moriranno con me questi peccatori. E anche io con loro.

Ieri sera sono tornato in Francia dopo venti giorni.

Non ho mai visto tutta questa gente a Aix-en-Provence, non l’ho mai vista tutta insieme e così uguale, con gli stessi volti, le stesse parole, magliette, braccialetti, spille, candele.

Sono andato verso il centro della piazza che ospita la Mairie perché mi era sembrato di intendere “Charlie, inshallah”. “Inshallah”, come mi hanno insegnato i venditori di sigarette di contrabbando di Barbès, significa pressappoco “Se dio vuole”, “A dio piacendo”, ma si usa comunemente per salutare qualcuno.

Invece, non accadeva nulla di tutto questo e la frase gridata dalla folla era: “Charlie c’est moi”. Come tornato con i piedi per terra dopo una allucinazione ho cominciato a guardarmi intorno e uomini con le candele in mano gridavano d’essere Charlie. Mi sono girato ancora e una donna recitava un preghiera abbracciata a sua figlia.

Eppure sono un giornalista, eppure credo ciecamente nella libertà, eppure sono occidentale, francese d’adozione o “d’abitazione”, eppure sono legato alla satira come a molte altre forme tipiche della nostra cultura, a cui dedico la mia vita. E allora? E allora non sono Charlie, doppiamente, sia perché un attentato non ha niente a che vedere con la cultura, l’identità, la libertà, nulla a che vedere con l’umano tout court, sia perché trovo inquietante, pericoloso, persino macabro definirsi in una situazione come questa. L’affermazione culturale, identitaria, non ha bisogno delle tragedie, e soprattutto non ha bisogno di questa spettacolarizzazione. Ieri ho letto addirittura di un video fatto in diretta dell’inseguimento dei terroristi, mi è sembrato di vivere un film, una narrazione talmente massiccia da ricoprire completamente la realtà, dove la realtà non è altro che materiale di bassa lega per una storia raccontata in tempo reale.

Definirsi ora, con i corpi ancora caldi nelle bare, con il sangue ancora rappreso sui marciapiedi è pericoloso. Soprattutto, definirsi ora, e non ogni giorno davanti a milioni di persone che muoiono sotto i proiettili della fame, della disoccupazione, della precarietà, delle guerre preventive, additare il terrorismo come qualcosa che appartiene a un altro da Noi è pericoloso. Questo è allontanare ancor di più il momento dell’autocritica, della riflessione collettiva.

Il terrorismo non esiste oggettivamente, perché il terrorismo siamo noi, viviamo di un terrorismo in tono minore, a basse vibrazioni, che ha fatto registrare un acuto; il terrorismo è la nostra isteria quotidiana. Seguiranno altre scosse e poi tornerà a tonalità talmente gravi da diventare impercettibile sottofondo.

I morti sono morti, ma adesso non bisogna metterli, imbalsamati, nella vetrina dell’occidente tirata a nuovo per l’occasione, non basta rispolverare vecchi slogan, non basta versare secchiate di colla sociale utile al prossimo giro elettorale, bisogna cominciare a riflettere su quanto Charlie sia soltanto una concrezione d’orrore che vive diluito nella nostra quotidianità, di cui siamo allo stesso modo vittime e responsabili. L’unico tributo che onorerà queste tredici persone e tutte quelle che nelle prossime ore faranno la stessa fine sarà quello di una riflessione collettiva e lontana da sensazionalismi, profonda e instancabile, onesta e proficua. Je suis pas Charlie, désolé.

Un’intervista carina ad un’autrice che non ho mai letto (e chissà se la riuscirò mai a leggere), che mi ha fatto tornare in mente l’idea di scrivere una tesi di laurea sulla figura dell’editor. Mi piacerebbe esplorare il lavoro di questo demiurgo multiforme – e da quanto apprendo da questa intervista più socratico che platonico – della narrativa italiana.

Alessandra Sarchi, studiosa di storia dell’arte con un dottorato di ricerca all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha esordito nel 2008 con una raccolta di racconti: Segni sottili e clandestini (Diabasis); successivamente sono stati pubblicati da Einaudi Stile libero i romanzi Violazione (vincitore del premio “Paolo Volponi Opera prima”) e L’amore normale.

Il suo sito internet è: http://www.alessandrasarchi.it/.

Quando e perché hai iniziato a scrivere?

Ho scritto fin da quando ero piccola. Quaderni di favole e rielaborazioni di fumetti o cartoni animati che facevo incollando figure e frasi. Scrivere era soprattutto un tentativo di rielaborare il vissuto, o il visto, riprodurne l’essenza a parole, stupendomi ogni volta che fosse così inafferrabile. Credo di aver sempre avuto un’attrazione mimetica per la vita: riprodurla, ricrearla. Ho continuato a scrivere al liceo e all’università. L’intento di scrivere per pubblicare si è manifestato però relativamente tardi, per molto tempo ho…

View original post 863 altre parole